〖专家论坛〗

人造生物膜控制蓝藻水华效果及机理

武汉益生泉生物科技开发有限责任公司 技术总监 王业勤

1.人造生物膜应用效果:

1.1北京动物园

北京动物园是国内、外享有盛誉的科普园地和旅游景点,年接待游客多达六百余万人次。园内水体面积约6公顷,兼有灌溉和景观功能,其水源于富营养化的长河。由于动物的饲料、排泄物和游人的活动和给动物投食等,更加重了水体的营养负荷,长年水体呈深绿色,每年初夏直到深秋,都有令人不快的臭气散发出来,影响周边居民和园内动物的生活质量。

采用人造生物膜环保新产品及其配套技术,先后在北京动物园内猩猩馆的隔离沟和园内长渠流动水体中进行富营养化水体治理。

大猩猩隔离沟是一段只有进水、没有去路、渗漏严重的渠道,试验区长约30M,平均宽度约3.6M,深1.0M左右,总体积约108m3。水底有10—15cm淤泥和腐败树叶等较多的沉积物,由于渗漏,该区内每日必需由云桥段渠道补水,水量为总体积的1/10-1/7,治理期间处理总水量约3.2万方。

另一治理区段为全园水系补水必经之渠道,由西接畅观东湖的秋桥至下游的金桥段,全长278M,平均宽度为7.5M, 平均水深为1.1M, 区内水体积约2294M3,是流动水体,流量较大,每日有1000-1500吨水通过, 实际处理水量大于3000M3 /日。在420天中,总处理量超过126万方。治理效果:

(1)透明度显著提高:动物园大猩猩隔离沟的治理区内水体清澈见底, 而对照区水体藻华泛起,透明度低。

图1.大猩猩隔离沟对照区 图2.治理后沟内水体可清澈见底

(2)控制藻华暴发:对照区藻华泛起,与治理区鲜明对比(图1-2)。

(3)治理区削减了异味。

(4)总磷、总氮下降:治理区段内总磷、总氮含量都趋于下降,前者较对照区下降了1.9-3.2倍;后者比对照区低2.35-4.83倍。

中央电视台科技之光栏目曾以《清污高手-人造生物膜》专题作了报道。

1.2 万科建筑技术研究有限公司景观水体藻华控制:

在万科建筑技术研究有限公司试验基地的试验池中,有蓝藻和丝状藻类说正在池壁和水生植物的茎、叶上,严重影响水生植物生长和观感。应用人造生物膜及配套产品后,有效控制了景观水体中的蓝藻藻华,遏制了生长在池壁上和水生植物茎叶上的丝状藻类,使水生植物正常生长,保持了良好水质和景观。

1.3.人造生物膜在养殖水体净化中的应用效果:

高密度、集约化养殖水体中因投饵和动物的排泄物对水体造成的有机污染也是严重的,水体也属富营养化状态。

实验证明在鱼、虾养殖池中,人造生物膜有效的转化了氨氮、亚硝态氮等有害物质。试验组NO2-N浓度比对照组低3.4-5.3倍;氨氮浓度比对照组低2/3。在养殖试验用的净水系统中应用,保持了水质的清洁稳定。人造生物膜产品在南方养殖水体中已广泛应用,效果良好。

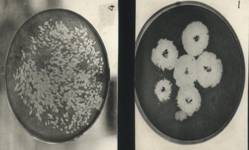

图3:水质恶化的养殖鱼塘 图4:应用人造生物膜后效果显著

2.人造生物膜控制藻华的机理初探

2.1藻华与活性污泥的消长因素:

当我们把天然水体中的蓝藻水华与人工水体中的活性污泥进行比较时,可以发现它们二者皆因为营养丰富而大量繁殖,而繁殖的结果产生剩余污泥和剩余水华,都需要人们加以处理、处置,均是当今社会必须面对的环境难题。

活性污泥处理污水系统中,有机污染物从污水中去除的过程,其实质就是有机污染物作为营养物质被活性污泥微生物摄取、代谢和利用的过程,污水净化,微生物合成新细胞,污泥增量。

在温度适宜、溶解氧充足,而且不存在抑制物的条件下,活性污泥微生物的增殖速率主要取决于营养物(F)与微生物量(M)的比值(F/M)。

Q——污水流量(m3/d)

Sa——BOD5浓度(mg/L)

V——池容积(m3)

X——悬浮固体浓度MLSS(mg/L)

活性污泥微生物的增殖分为4个阶段:

(1)适应期;

(2)对数增殖期,F/M比值很高;

(3) 减速增殖期,增值速率几乎与细胞衰老速率相等,F/M比值继续下降;

(4)内源呼吸期,F/M比值降至最低,微生物开始大量利用自身内源物质。

而蓝藻水华的消长周期,也可分为4个时期:

(1)复苏,生长上浮期(适应期);

(2)水体表层蓝藻大量聚集水华期(对数期);

(3)蓝藻大量死亡和下沉期(减速增殖期);

(4)藻种底栖越冬期(内源呼吸期)。

2.2人造生物膜与藻类的营养竞争

如果在活性污泥池或蓝藻水华池中投入一批人造生物膜,其中的微生物被高密度固着于特定的空间,能自主繁殖,但不向水体中大量扩散,它们能与活性污泥微生物或与水华蓝藻争夺营养物质。原来的F/M变为F/(M1+M2),M2是人造生物膜微生物,M1是活性污泥微生物或水华蓝藻。营养物质(F)处于不断衰减中,营养物质不足导致微生物生长所需要的能量、碳源、氮源、无机盐等成分不足。此外,细胞一方面停止细胞物质的合成,另一方面对胞内某些非必要的成分或失效成分进行降解并可重新利用。碳、氮缺乏时,细胞内蛋白质降解速率比正常条件下细胞的降解要增加7倍。如果M2微生物的投入是在M1微生物处于内源呼吸期或适应期时,M1微生物不可能有营养物支撑其进入对数增长期。即便M1处于对数增长期,此时加入M2,则M1也会迅速进入内源呼吸期。用人造生物膜曝气处理富营养化的湖水,其中的蓝藻细胞也会很快凋亡。

2.3 人造生物膜细胞数量优势

据报道,活性污泥混合液的活细菌数目在2.6×107~1.7×108个/ml之间,也就是每毫升有2600万个到17,000万个细菌。而人造生物膜片上每cm3的细菌数高达110000000~166000000个。1升活性污泥混合液有细菌260亿~1700亿个细菌,而每100cm3人造生物膜片上的细菌细胞有11080亿~16620亿个。

水环境微生物数量分布:

饮用水:<100个/ml

洁净的湖泊水库:10~1000个/ml

贫营养湖泊:5000个/ml

富营养湖泊:37000个/ml

污水:107~108个/ml

河口海水:>106个/ml

有人计算过卷曲鱼腥藻水华在风力推动下聚集的浮膜中藻细胞的数量约为500000个/ml,其干重生物量为20g/m3。相当于高产施肥池塘的生物量5~25g/m3。

显然,蓝藻水华细胞数量每毫升不超过5×105个,活性污泥微生物活细胞数量在107~108个/ml,而人造生物膜每cm3的细胞数为1010个,在数量上明显占优势。

2.4 人造生物膜脱氮除磷功能

人造生物膜中的高密度微生物与膜外的微生物、藻类直接争夺营养以满足自身生长代谢的需要。另一方面它们还可以通过反硝化将氮释放到空气中,可以将可溶性磷转变为不溶性磷沉入水底,实现磷的生物矿化作用。这是人造生物膜治理蓝藻水华的重要技术内涵,而完成这些功能所需碳源来自蓝藻细胞的裂解和环境污染物。应用人造生物膜对富营养化鱼塘水样进行的对比试验,水质检测表明:对照组中氨氮和总磷含量分别高于试验组水样9倍和12倍。

2.5 细菌及其代谢产物对藻类的抑制作用

李勤生等对藻菌关系研究结果发现多种细菌、放线菌等具有溶解藻类营养细胞的能力,或者抑制藻类的增殖。部分报道的微生物列如表1、图1-3。

表1. 部分已报道的溶藻微生物名录

|

中文名称 |

学 名 |

中文名称 |

学 名 |

|

粘球菌属 |

Myxococcus |

假单胞菌属 |

Pseudomonas |

|

红黄粘球菌 |

M.flavus |

芽孢杆菌 |

Bacillus |

|

溶解杆菌属 |

Lysobacter |

梭状芽孢杆菌 |

B. fusiformis |

|

曲挠杆菌属 |

Flexibacter |

蜡状芽孢杆菌 |

B. cereus |

|

纤维弧菌属 |

Cellvirio |

短小芽孢杆菌 |

B. pumilus |

|

噬胞菌属 |

Cytophaga |

红球菌属 |

Rhodococcus |

|

黄杆菌属 |

Flavobacterium |

鞘氨醇单胞菌属 |

Sphingomonas |

|

交替单胞菌属 |

Alteromonas |

葡萄球菌属 |

Staphylococcus |

|

欧文氏菌 |

Erwinia |

节杆菌属 |

Arthrobacter |

|

食菌蛭弧菌 |

Bdellovirio bacterious |

反硝化产碱杆菌 |

Alcaligenes denitrificans |

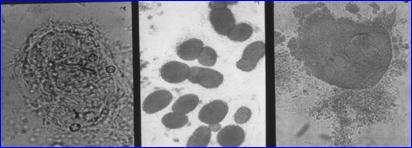

图1. 溶藻细菌-红黄粘球菌的子实体形成中(左)、子实体(中)和破壁而出的粘孢子

图2.溶藻细菌-芽孢杆菌类(上)、 图3.溶藻细菌在藻苔上形成的溶藻斑

屈桡杆菌(下左)、溶解杆菌(下右)

3.微生物细胞间信号传递

藻菌之间的关系是很复杂多样的,微生物之间也是如此。各种微生物与其它种之间,乃至于同种微生物细胞之间是如何相互联系、彼此协调或排斥,互利互惠或遏制,都与它们在生态系统中的消长有关。微生物细胞间的信号转递研究的进展,或将有助于更深入的认识和解释人造生物膜控制藻华的机理。

3.1. 细菌及真菌的沟通工具—萜类(terpenes)

荷兰生态研究所科学家首次发现细菌和真菌的沟通工具萜类,它广泛存在于自然界中,是某些植物香料和某些动物的激素、维生素的主要成分。萜类可能是全球通用的、最流行的化学语言,是真菌和细菌之间远程通话的信息。这种“萜语”的传播和使用范围恐怕极为广泛,除真菌、细菌外,原生动物、甚至高等动物都在使用萜类信息素(pheromones)。

3.2. 信使分子— 一氧化氮(NO)

一氧化氮(NO)是在生态系统中的一个重要的信使分子,在生命过程中传递信号。一个细胞产生的气体穿过细胞膜进入另一个细胞进行信号传递,并控制后者的功能。这个发现给生态系统的信号传递展示了新的理论。

细菌间发信号的最好例子是共生海洋细菌(Vibrio fischeri)在某些海洋鱼发光器官的自动诱导。20世纪20年代已描述过,这种细菌在鱼器官中积累达到高密度(1010-11细胞/ml),并产生一种可扩散的小分子物质,称为自动诱导物。当达到自动诱导物临界浓度时,lux(发光基因)被活化产生特征性光。只有细胞密度达到高密度时,才能产生自动诱导。这种情况在生物膜中也可能找到。Davies在研究绿脓杆菌生物膜的形成时,认为其过程与胞间信息传递相关。一种能发送胞间信号的分子可能控制着生物膜在导尿管、囊性纤维变性和其他绿脓杆菌存在的环境中生长。

3.3 钾离子通道:

有研究指出,生物膜的远距离电信号是通过钾离子实施的。钾离子扩散波协调着内部和外部细菌的代谢活动。去除细菌的钾离子通道,生物膜的电信号传导就不能进行。跟大脑中神经元一样,细菌也通过离子通道介导的电讯号彼此交流,生物膜里的细菌群体象一个”细菌大脑”一样运作。美国加州大学的Guol Suel发现人类大脑与细菌有着天壤之别,但细菌相互通讯机制与人类大脑非常相似。(参考文献略)。